昨今建築業界では、平面図を駆使した2D CADから進化し、BIM(ビム)と呼ばれるモデリングソフトの活用が注目されています。

BIMはデジタルモデルを活用することで、従来の2DCADおよび3D CADよりも、さらに作業の効率化をサポートします。

建築物やインフラにおいて、さらなる発展とメリットがあります。

今後BIMを導入する企業はますます増え、BIMは建築設計の基準となるでしょう。

そこで、当記事では、そんなBIMの具体的な活用事例や、現時点での問題点を徹底的に解説し、BIM導入をサポートします。

今、BIMの導入を検討されている方は、ぜひチェックしてください。

BIMとは?できることは何か?

BIM(ビム/Building Information Modelling)は、建物のデジタルモデルを精密に再現できる、便利な技術です。

今までは平面図や立体図、断面図などを個別で書き出し、線という平面的な方法で表現していました。

しかしBIMを活用すれば、本物の建物を再現しながら直感的に、誰もが容易に設計を理解し、検討できるようになります。

面積や材料、部材の性能などの属性情報も同時に記述できる点もBIMの強みです。

さらにBIMは、国をあげて活用を推進しており、国土交通省では、建築BIMを活用したモデル事業の公募や成果報告会なども開催しています。

参考:建築BIM推進会議

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/kenchikuBIMsuishinkaigi.html

もう少しBIMについて知りたい方は、以下のページも参考にしてください。

BIMの活用事例5つ

上述した通り、BIMは国が推進している技術であり、すでに多くのゼネコンで導入・活用されています。

この項目では、国土交通省の資料を参考に、主なゼネコンの活用事例を紹介します。

鹿島建設のBIM活用事例

鹿島建設では、2009年から積極的にBIMを導入し、2017年にはBIM業務を専業とする新会社『株式会社グローバルBIM』を設立するに至りました。

日本ではじめて建築のすべての工程をBIM上で管理進行したのも、この鹿島建設です。

企画設計段階では、ビル風や気流のシミュレーションなどのような、2DCAD時代では実現できなかった検討も可能にしたのです。

施工時には工事プロセスをデジタル化することで、発注済み、納品済み、設置済みなどの各工程の進捗状況も視覚的に表現。

作業遅れや工程漏れの防止にも効果が期待できます。

例)

参照:日本初!建物の全てのフェーズでBIMによる「デジタルツイン」を実現 | プレスリリース

https://www.kajima.co.jp/news/press/202005/11a1-j.htm

竹中工務店のBIM活用事例

竹中工務店では、業務を本質的に改善するために『竹中新生産システム』を発足しました。

その新システムの中核にあるのが、BIM活用です。

竹中工務店ではBIMモデルを中心に、ドキュメントや作業工程を一元的に管理できるBIMクラウドプラットフォーム『StreamBIM』を活用。

この『StreamBIM』により、BIMモデルをコンピューターやスマホ、タブレットなどさまざまな媒体で確認可能にし、素材などの属性情報検索、建築時のチェックリストの共有が容易になりました。

BIMモデルを使ってコミュニケーションも取れるので、建設作業がより効率的になることでしょう。

竹中工務店では、すでに50以上の現場で『StreamBIM』を導入・活用しています。

参照:Rendra社とBIMを活用したDXに向けた技術開発で連携|TAKENAKA

https://www.takenaka.co.jp/news/2021/04/02/

清水建設のBIM活用事例

清水建設でも、BIMを基準にした独自の生産体制『Shimiz One BIM(設計施工連携BIM)』構築を進めています。

この新体制では、設計者が作成したBIMデータを施工から発注、運用まで一貫して活用します。

BIMの活用で、業務に発生する無駄やエラーを取り除き、円滑に作業を進められるようになるのです。

この『Shimiz One BIM』により、清水建設はコスト削減と受注競争力の向上を実現できる見込みで、施工図作成業務においては最大50%省人できる可能性があります。

参照:BIMをベースにした生産体制を構築へ|清水建設

https://www.shimz.co.jp/company/about/news-release/2019/2019036.html

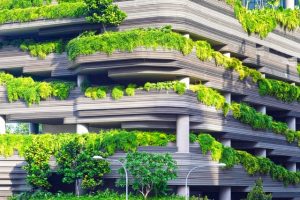

大成建設のBIM活用事例

BIMのコミュニケーションツールとしての有用性、ならびに2D図面の不整合性を解消できる可能性に注目した大成建設も、現在は独自の活用方法を展開しています。

大成建設は、BIMと建物の運用管理データを統合する『LifeCycleOS』を開発し、リアルタイムでデジタルデータを有効活用する方法を考案しました。

このシステムを作ったのは業界初で、今後は人工知能(AI)活用も視野に入れている模様です。

また大成建設では、VRシステムとBIMモデルの親和性にも着目。

過去のプロジェクトでは、VRにBIMモデルを取り込むことで、建設前に建物の仕上がりを確認する方法を利用しました。

参照:業界初 BIMと建物の運用管理データを統合管理する「LifeCycleOS」を開発|大成建設

https://www.taisei.co.jp/about_us/wn/2021/210201_5074.html

大林組のBIM活用事例

大林組が『次世代型生産設計図』の実用化を発表したのは2020年です。

BIMモデルを設計業務のベースにし、2D図面と3Dモデルをそれぞれ出力する際にBIMを活用する手法を確立したのです。

一貫してBIMを利用することで、設計の不整合をいち早く確認できるようになりました。

さらに不整合を見つけた際も、BIMモデルを手直しするだけで、2D図面にも3Dモデルにも修正が効く利便性に着目しています。

参照:BIMモデルを“次世代の施工用図面”として一貫利用するプロセスを確立、大林組|BUILT

https://built.itmedia.co.jp/bt/articles/2011/06/news059.html

BIM導入の問題点と将来像

実際の活用例を見ると、BIMを活用している企業は、それぞれ独自のシステムを構築していますね。

独自のシステムが必要になる背景には、主に3つの問題点があります。

しかしその反面、新システムを構築してまでBIMを導入するのは、優れた将来像があるからでもあります。

この項目では、BIM活用における問題点と将来像について解説します。

BIM導入の3つの問題点

BIMの導入には、下記の3つの問題点が残っています。

・特に中小業者での人材の不足

・設備投資が必要である

・個別での活用に留まっており一貫性が確保できていない

BIMの操作方法は、従来の平面CADとは異なります。

そのため新たにBIMを導入し、活用できるレベルまで技術者を育てるとなると、人材不足やコスト不足などの問題点に直面します。

また継続的に3Dモデルを扱うため、より性能のよいコンピューター、ならびに容量が豊富なデータサーバーが必要になります。

さらに、まだBIMはほかのソフトとの互換性に優れていないため、一元管理するためには、上記活用例のような独自の活用体制やプラットフォームが必要な点も、問題点の一つです。

BIM導入後の将来像

一方で、BIMの導入と活用には、下記のような優れた将来像もあります。

・高品質高精度な建築生産・維持管理の実現

・無駄なく速い建物のライフサイクルの実現

・建物とビッグデータの連携

BIMでは、設計時のエラーをいち早く発見できます。

それに加え、素材の種類や面積、室名などを詳細に記述できるので、設計者やクライアントとのコミュニケーションを円滑化します。

そのため作業から無駄を省き、高品質高精度な建築生産を可能にするでしょう。

またBIMモデルを長期保存し、建物と連携することで、建物の維持管理をも容易にします。

たとえば、とある一室の空調設備に不具合が起きたとしましょう。

その際、ほかの空調設備も、念のためメンテナンスしておきたいところですよね。

BIMにメーカーや購買先、導入日時などを管理しておけば、このような事態が起きても、膨大な書類を探したり、当てずっぽうにすべてを確認したりする必要はありません。

同じ設備条件の空調設備だけを検索、抽出すればよいのです。

BIMの活用事例の最新情報はレポートをダウンロード

ダウンロードリンクは準備中です。

お急ぎの場合はお問い合わせよりご連絡ください。