BIM(Building Information Modeling)とは、建築プロジェクトにおいて必要な情報をまとめたものです。

ニーズが高まってきていますが、まだ日本では普及率が高くなく、導入するにあたってもBIMがどのようなものなのかイメージが付かない方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、入門編として直感的にわかりやすくご紹介します。

BIMとは?普及率はどのくらい?わかりやすく解説

BIMとはBuilding Information Modelingの略称で、簡単に直訳すると「建物の情報モデル」という意味です。

わかりにくい原因は、BIM自体が物ではなく、情報の集まったものという意味合いがあるからです。

簡単な例を交えて、BIMを直感的にわかるよう説明し、普及率などをご紹介します。

BIMは、建築設計施工に必要なデータの集まり

このままではわかりにくいので、例を考えていきましょう。

・建築模型(アナログ)

建築模型を見たときに、外観、寸法について理解できますよね?

これは模型ですので、もちろんデータ化もされていません。

・BIM(データ化された情報の集まり)

BIMも同じくデータとして3Dの建築模型を画面上に映すことができます。この建築模型を見たとき、アナログな建築模型と同じように、外観、寸法について理解できます。

それに加え、2次元の図面情報、各部材の商品・価格・必要量、施工日数、施工人工、メンテナンス時期・費用など建築設計施工に関わる一連のプロセスに必要な情報全てを包括しているのがBIMになります。

つまり、BIMひとつで全ての情報がリンクし、管理を簡単にすることができるモノなんです。

BIMの普及率は約30%

2018年のアンケート結果になりますが、BIMを導入している事業所は全体の30%程度です。

アンケートに答えた事務所数が995件で、建築業界としては実際にはもっと低い割合になる可能性もあります。

また、活用している事業所はこの30%のうち約17%で、残り約13%は未活用との結果です。

参照)一般社団法人 日本建築士事務所協会連合会 https://www.njr.or.jp/list/01277.html

まだまだ新しい技術なのがわかりますね。

BIMがなぜ求められているのか?メリットを3つ紹介

では、なぜBIMが求められているのでしょうか?

主に、以下の3つが大きなメリットとなっているからです。

①設計段階で正確に視覚化できる

②コスト管理がより正確になる

③施工主への効率的な提案が可能

より詳しく、BIMがなぜ求められているのか、順番に解説していきます。

①設計段階で正確に視覚化できる

従来は、2次元の図面を描いたのちに3次元のモデルを形成していました。

しかしBIMは、3次元のモデルから、部材の変更や間取りの変更を行うと、それが2次元の図面にも反映されます。

全ての情報が紐づいていることから、設計時での変更や何パターンかの提案も容易に行うことができます。

また、土地状況に応じた外観のシミュレーションを行うことも容易です。

実際の施工予定地の3Dシミュレーションを行うことで、日照問題や、見通しの良さを確認し、看板を取り付ける場所などを設計段階から視覚的に判断することもできます。

さらに、施工現場での不整合を防ぐことができます。

2次元の図面だけだと、現場に入った部材が足りないことや、納まりが合わないなどの不整合が起きることがよくあります。

そして予定していなかったコスト増や、施工スケジュールの遅延などを招くことになります。

BIMにより視覚的に3Dモデルとして構築しておくことで、このような現場での不整合が起きにくくなります。

②コスト管理がより正確になる

商品ごとの品番など、設備関係も全て情報を持っていることで、全体的なコスト管理が容易になります。

例えば、図面だけであれば、その建物自体の建築コストだけを紐づけていますが、付加設備などは全てを記載できません。

BIMを用いることで、設備設置コストなども管理し、最終的なトータルコストを正確に出すことができます。

また、メンテナンスコストも正確に算出し管理することができます。

全ての設備や建造物の部材情報を包括しているため、その耐久性や交換時のコストなどもわかります。大規模の建造物などはメンテナンスコストも考慮して設計する必要があるため、非常に重要なプロセスになります。

BIMは全ての情報がリンクしているため、設備を増減させたときに、その施工コストだけでなく、メンテナンスコストも同時に増減するため、簡便にコスト管理ができます。

従来は、設備の増減に対して3,4つの図面や資料の書き換えを行いコスト算出する必要があったためミスも無くなり、正確にコスト算出ができます。

③施工主への効率的な提案が可能

①と②のメリットは、建築業者にとってのメリットでもありますが、施工主にとってもメリットが大きいです。

施工主は専門家でない限り、図面から完成図をイメージしたり、トータルコストのイメージをすることはできません。BIMではこれらが可能になります。

施工主との完成後のイメージを視覚的に3次元モデルで共有することで、外観や内装の仕上がりを設計時と施工後で差異がなくなります。また、直感的に視覚で理解できるため、打ち合わせ回数も減り、コスト削減にもなります。

メンテナンスコストも正確に算出できることから、施工主も安心して取引を行うことができ、設備費用だけでなく、その設置費用など含めて長期的な予算組みも容易になります。

BIMの活用事例を3つ紹介

上記で解説したメリットのあるBIMを実際に活用している事例もみていきましょう。

①上海タワー(2016年完成)

②サーバナジュロンのCAVE(シンガポール)

③歴史的建造物へのBIM活用

①上海タワー(2016年完成)

高さが632mと世界でも有数の高層ビルです。

2008年から着工し、多くの業種が関連し、最新の建築技術、設備が使用され、その設計等にBIMが活用されました。

9つの円筒状の建物が縦に積み重なる構造となっており、それらが二重のファサードに覆われています。

持続可能性についても考慮されており、風圧の削減に伴う必要資材のカット、風力発電なども搭載しています。設計は、アメリカのゲンスラー社が手がけています。

ゲンスラー社は世界各地に44箇所のオフィス、約4,000人の従業員を有する世界的な建築事務所です。

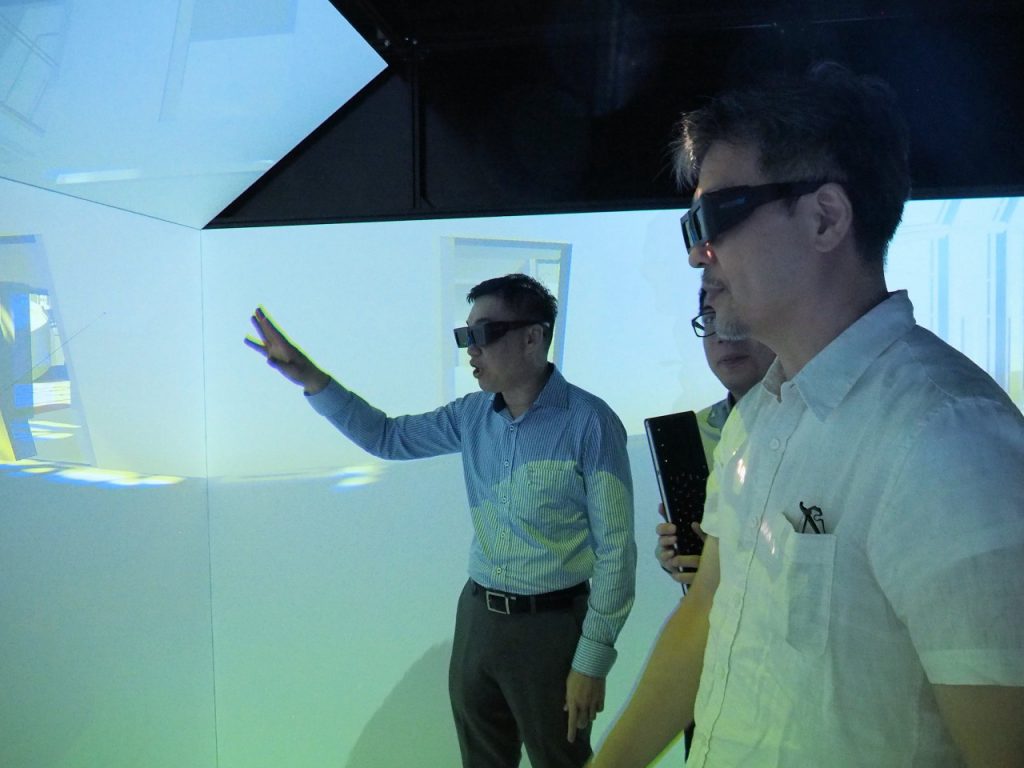

②サーバナジュロンのCAVE(シンガポール)

シンガポールの国際インフラ開発会社であるサーバナジュロンはBIMとVR(バーチャルリアリティー)を融合した施設CAVEを設けました。

BIMモデルをVR化し、5面のスクリーンに投影できる設備で、3D眼鏡をかけてスクリーンの前に立つと、実寸大の完成後の建物の中を体感することができます。

このCAVEを用いることで、各国にいる設計者が同じ会議室にいるように高度な打ち合わせを行うことができます。

参照)https://ken-it.world/success/2018/08/surbana-jurong-graphisoft.html

③歴史的建造物へのBIM活用

歴史的建造物は、その維持管理が非常に高度で、コスト管理なども正確に行うことが求められています。そこでBIMの活用が注目されています。

BIM開発会社の一つであるAutodesk(オートデスク)はBIMソフトウェアのRevitを活用し、歴史的建造物の調査・修繕管理などを進めています。

参照)https://built.itmedia.co.jp/bt/articles/2102/01/news049.html

背景として、文化財保護法の一部改正に伴い、今まで国が管理していたものを都道府県や市町村が行う必要があり、その管理・活用のニーズが高まってきています。

また、歴史的建造物は、建物としての歴史的価値の保存だけでなく、観光施設としての価値もあるため、そのコスト管理や維持方法が複雑になり、BIMの活用が期待されています。

BIMの詳しい活用事例についてはBIMの活用事例と導入の問題点を徹底解説を合わせてご覧ください。

まとめ:BIMとは複雑な情報を一括管理するもの

従来は、2次元の図面から3次元のモデルを作成したり、それぞれの設備コストを別に算出する必要がありました。

しかし、BIMではこれら全ての情報をすべて包括しているため、効率的により正確に3Dモデルの構築やコスト管理を行うことができます。

日本での普及率は約30%以下とまだ低いですが、その利便性や建築設計施工におけるプロジェクト遂行には欠かせないものとなっていくでしょう。

少しでもみなさまのBIMについての理解が深まれば幸いです。